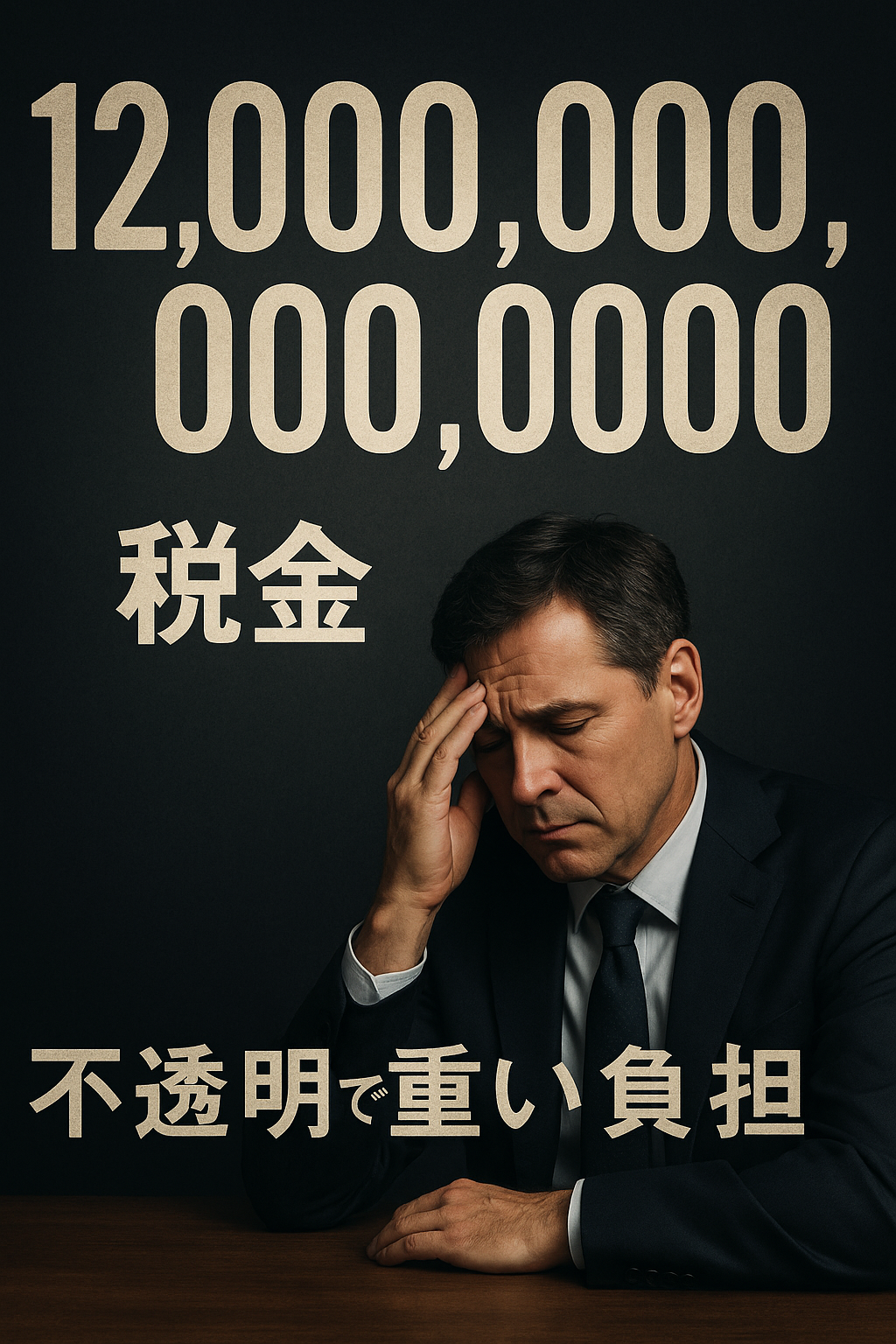

消費税「12兆円の還付金」をなぜ隠す?社会保障だけじゃない、税金のヤバい裏側

こんにちはR2-TMです。給与明細を見るたびにため息をつき、増税のニュースに敏感になるのが私たち40代現役世代の宿命ですよね。今回は、皆さんが毎月、そして毎日払っている消費税の「裏側」に切り込みます。特に、毎年約12兆円もの巨額な税金が特定の企業に還付されているという事実は、私たちの納税意識を根底から揺るがすかもしれません。

この記事にはプロモーションを含みます。

本記事は、国会で提起された重要な議論を深掘りし、消費税が持つ「社会保障」という建前と、「輸出優遇」という現実のギャップを明らかにします。ぜひ最後まで読んで、ご自身の税金がどこへ流れ、どのような影響を与えているのかを把握するきっかけにしてください。

この記事のポイント(目次)

- 私たちの税金が消える?年間12兆円の消費税還付金の正体

- 輸出還付金(輸出戻し税)のメカニズムと国際競争力への影響

- 深掘り:「社会保障の安定財源」は建前か?税の目的論争

- 知るべき本質:消費税は現代の「人頭税」なのか?

- OECD加盟国の動向と情報公開の必要性

- 税制改革の可能性:私たち現役世代が求める公平な負担

- 税金に関する雑学(豆知識)

- まとめ:納税者が声を上げるとき

私たちの税金が消える?年間12兆円の消費税還付金の正体

消費税が「社会保障の財源」であることは、国民の共通認識かもしれません。しかし、その認識を根底から覆しかねないのが、**消費税の還付金、特に輸出還付金(輸出戻し税)**の存在と、その不透明性です。

消費税収から差し引かれる巨額の数字

国会における立憲民主党の福田昭夫議員の質問では、驚くべき数字が示されました。最新の**令和7年度の当初予算ベース**に基づくと、国と地方を合わせた消費税の総税収は**約43.2兆円**となる見込みです。この数字だけを見ると、「これだけあれば社会保障も安心では?」と思ってしまいがちです。

しかし、問題はこの総税収から企業へ払い戻される「還付金」の額です。その額は、なんと**約11.7兆円**にも上ります。これは、私たちが納めた消費税の約4分の1以上が、社会保障ではなく、税金を集めた後に企業へ流出していることを意味します。

[データ検証] 令和7年度の消費税の構造(議員指摘の概算)

\[ \text{総消費税収} \approx 43.2 \text{兆円} \]

\[ \text{還付金総額} \approx 11.7 \text{兆円} \]

\[ \text{社会保障等に充当される純粋な財源} \approx 31.4 \text{兆円} \]

もし還付金が公表されなければ、国民は税収43.2兆円が全て社会保障に回っていると誤解しかねません。

財務省が公表したがらない理由

福田議員は、この還付金総額、特に輸出免税による還付金を**なぜ切り分けて公表しないのか**と追及しました。この巨大な金額が国民に明らかになれば、「社会保障のため」という建前が揺らぎ、批判が集中することを恐れているのではないか、という問題提起です。

これに対し、財務省側は「法令上、輸出を原因とする還付を切り出して計算・申告することは求められていないため、切り分けて公表することはできない」と答弁しています。しかし、納税者としては、税の使途に関する透明性を確保し、「計算できない」という行政側の都合を優先するのは、民主主義国家として適切なのか、強い疑問が残ります。

私自身、会社で経理や事業計画に関わることがありますが、10兆円を超えるような巨額の資金フローについて、「計算できない」「集計していない」という説明は、一般の企業経営ではまず通用しません。税金という公共の資金であれば、なおさらその透明性は担保されるべきでしょう。

税金に関するニュースを深掘りするだけでなく、日々の家計管理を最適化することは、私たち現役世代の重要なミッションです。私が日頃から情報収集や経理作業に使っているガジェットや、生活を豊かにするアイテムは、こちらのR2-TMの楽天ROOMでも紹介しています。節約した税金分で、ちょっとした自分への投資をするのも良いかもしれませんね。

輸出還付金(輸出戻し税)のメカニズムと国際競争力への影響

輸出還付金の仕組みは、しばしば「輸出大企業優遇策」ではないかと批判されますが、そのメカニズム自体は国際的な税制ルールに基づいています。この点を理解することで、議論の深みが増します。

輸出先国課税の原則(仕向地主義)とは

消費税(付加価値税/VAT)は、**「仕向地主義」**という国際的な原則に基づいて設計されています。これは「税金は最終的に消費が行われる国で課税する」という考え方です。

- **輸入品:** 輸入先の国で消費税が課税されます。

- **輸出品:** 輸出した国では消費されず、輸出先国で消費されるため、輸出する国の消費税はゼロ(免税)となります。

この仕向地主義を成立させるため、日本企業は国内で部品や原材料を仕入れた際に支払った消費税分を、輸出時に「還付」という形で戻す必要があります。これが「輸出還付金」の正体です。

国際競争力強化という「隠れた目的」

しかし、この制度は建前上「二重課税を防ぐ」ものですが、結果的に**日本の輸出大企業に対して非常に有利**に働きます。福田議員の指摘や元大蔵官僚の意見にもある通り、消費税は「輸出時には非課税・還付されるため、国際競争力を弱めない」という、**日本の基幹産業(製造業など)を応援する税制**としての側面が非常に強いのです。

税収の安定化を図りつつ、一方で国際市場で戦う企業を税制面で支援する。この二面性が、国民に対する「社会保障」という単一のメッセージの裏に隠されていると見ることができます。

私たち現役サラリーマンの多くが、間接的にせよこうした大企業と取引をしたり、その恩恵を受けたりしているのも事実です。しかし、その税制上の優遇が、私たち自身の社会保障負担や将来の増税懸念とどうバランスしているのか、冷静に検証する視点が求められます。

深掘り:「社会保障の安定財源」は建前か?税の目的論争

消費税増税の主要な理由とされた「社会保障の安定財源」というスローガンは、巨額の還付金の存在によって、その説得力を失いかけています。この章では、税の目的化と、財務省の増税への思惑について深掘りします。

純粋な社会保障財源の規模

前述の通り、総税収43.2兆円から還付金11.7兆円を差し引くと、実際に社会保障(年金、医療、介護、少子化対策の4経費)に充てられる**純粋な消費税財源は約31.4兆円**です。この「差し引かれる部分」の透明性が欠如していることが、国民の不信感を招いています。

議員も指摘している通り、消費税が目的税化(特定の使途を定めること)されたのは平成11年度以降です。高齢化に伴う給付増大に対応するためという理屈は分かりますが、もしこの仕組みが、国民の理解を得やすい**「大義名分」**として利用されているのだとしたら、看過できません。

財務省の「本音」:欧州並みへの増税目標

さらに懸念すべきは、将来的な増税への思惑です。福田議員は、財務省のキャリア官僚の中には、消費税を**欧州平均並み**に引き上げたいという考えがあると指摘しました。

- **短期目標:** 2030年までに15%へ

- **将来目標:** 欧州平均の20%へ

この目標が事実であれば、**「社会保障の安定」というメッセージ**は、あくまで税率引き上げの正当性を確保するための**強力なツール**として機能していると疑うべきです。税制のプロである財務省が、消費税を「安定性が高い」「特定の層に負担が集中しない」という点をもって「最もふさわしい税目」と主張する裏には、**「景気に左右されにくい」「国民の反対を抑えやすい」**という本音が見え隠れします。

私たち現役世代は、この「安定性」のメリットを享受する以上に、将来にわたって税率20%という重い負担を背負わされる可能性に真剣に向き合う必要があります。

知るべき本質:消費税は現代の「人頭税」なのか?

消費税が持つ、税の公平性に関する根本的な問題。それが「人頭税的」な側面です。この視点は、私たち中間層の家計に直接響く問題です。

福田議員の問い:人頭税との共通点

福田議員は、消費税が**所得の有無や高低に関わらず、一律10%を課す**点について、封建時代に一人頭いくらと徴収された**「人頭税」**と同じ本質を持つのではないかと問いかけました。

これに対する財務省の反論は、「消費税は消費に担税力(税を負担する能力)を認め、消費が多い人ほど多く負担する仕組みであり、人頭税とは異なる」というものでした。

しかし、納税者の感覚はどうでしょうか?

税制における公平性には、「水平的公平」と「垂直的公平」があります。

- **水平的公平:** 同じ所得の人は同じ税金を払うこと。

- **垂直的公平:** 所得が高い人ほど高い税率で負担すること(累進課税)。

所得税は「垂直的公平」を意識した累進課税ですが、消費税は一律課税であるため、実質的に**「逆進性」**という問題を引き起こします。

消費税の「逆進性」が40代を直撃する

「逆進性」とは、所得が低い人ほど、所得全体に占める消費税の負担割合が大きくなることです。

- **高所得者:** 収入の一部を貯蓄や投資に回すため、収入のすべてを消費しない。

- **中間層・低所得者:** 収入の大部分を生活費(食費、光熱費、日用品など)として消費せざるを得ない。

私たち40代は、子どもの教育費や住宅ローン、親の介護費用など、支出のピークを迎える世代です。つまり、**収入の多くが課税対象となる消費に回らざるを得ない**ため、結果的に高所得者よりも**重い実質的な負担率**を強いられています。この実感が、「人頭税的だ」という批判の背景にあるのです。

この不公平さを是正するためには、例えば食料品への消費税をゼロにする**ゼロレート**や、給付金で低所得者層の負担を和らげる**インボイス制度**と連動した支援策など、抜本的な対策が必要ですが、現状の対策は十分とは言えません。

税金や家計の仕組みを理解することは、将来の生活防衛に直結します。特に、インボイス制度や定額減税など、私たちサラリーマンにも影響を与える最新の税制については、過去記事「**【内部リンク】2025年最新版:サラリーマンが知っておくべき税制改正と節税対策**」でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

OECD加盟国の動向と情報公開の必要性

日本の消費税に関する議論は、国際的な文脈から見るとどのような位置づけになるのでしょうか。ここで、OECD(経済協力開発機構)加盟国の動向と、情報公開の必要性について考えてみます。

OECD加盟国でも輸出還付金は非公表?

福田議員は、OECDの専門官との議論を通じて、「OECD加盟国で、付加価値税(消費税)の輸出還付金を公表している国はあるか」と確認したところ、「どこもありません」という回答を得たとしています。

もしこれが事実であれば、OECDのような民主主義国家が多く加盟する国際組織であっても、この種の**「不都合な真実」**を意図的に隠蔽しているのではないか、という強い疑念が生まれます。

日本が公表しない理由が「国際的な慣例だから」というのであれば、それは税の透明性を追求する民主主義の原則から逸脱していると言わざるを得ません。**真実や事実を国家や国民に公表すること**は、民主主義国家の大原則であり、この透明性の欠如は、納税者の信頼を根本から損ないます。

税制や財政の健全性に対する関心は、世界共通のテーマです。日本の財政状況や今後の税制の方向性について、政府の公式見解を知ることは重要です。最新の財政に関する情報は、**財務省の公式サイト**などで確認することができます。

透明性こそが最高の社会保障

私たち納税者が、自分の納めた税金がどこに行き、何に使われ、誰に還付されているのか、その全容を知る権利を持つべきです。**「公表できない」「計算できない」という説明は、行政の怠慢であり、国民を騙している**と批判されても仕方ありません。

真の社会保障とは、国民が将来にわたって安心できる制度設計のことですが、その基盤となるべき税制が不透明であれば、その安心感も絵に描いた餅です。**税の透明性**こそが、社会保障制度に対する国民の信頼を支える最高の土台となるべきではないでしょうか。

税制改革の可能性:私たち現役世代が求める公平な負担

消費税の持つ構造的な問題を解決し、私たち現役世代が納得できる税制を実現するためには、どのような改革が必要なのでしょうか。

経済成長を阻害しない税制へ

福田議員は、消費税が「景気を悪化させ、経済成長を阻害する邪魔な税金」であると指摘し、これに頼っていては財政再建は不可能だと断じています。

政府は「経済成長なくして財政再建なし」と口にしますが、実際に経済成長を阻害する消費税に依存しているという矛盾を抱えています。この矛盾を解決するためには、消費税に頼るのではなく、**経済が成長すれば税収が増える税目**、すなわち**「成長に期待できる税目」**への回帰が必要です。

### 提言される具体的な税制改革

福田議員が提言する具体的な改革案は以下の通りです。

- **消費税の減税(またはゼロレート):** 物価高に苦しむ国民生活を直ちに支援するため、消費税を減税または一時的にゼロにする。

- **法人税の累進課税復活:** 企業が儲かれば儲かるほど税率が上がる仕組みに戻し、経済成長をダイレクトに税収増に繋げる。

- **所得税・金融所得課税の適正化:** 消費税導入時に大幅に引き下げられた所得税や、金融所得に対する一律課税(富裕層優遇との批判がある)を見直し、公平な負担を求める。

特に、法人税の累進課税は、景気が良くなれば税収が爆発的に増える「景気の自動安定化装置」としても機能します。頭のいい役人が揃っているはずの財務省が、なぜこの改革を真剣に検討しないのか。議員が指摘するように、**「これ以上失政を公表できない」**という歴代の責任を隠蔽したいという意図があるのではないかと疑ってしまいます。

私たち現役サラリーマンが、税金や政治に無関心でいることは、**将来の自分たちの生活を諦めること**と同義です。消費税の還付金の裏側を知った今こそ、より公平で経済成長を促す税制を、納税者として要求していくべきでしょう。

税金に関する雑学(豆知識)

最後に、税金と財政に関する興味深い雑学をいくつかご紹介します。これらの知識を持つことで、政治や経済ニュースがより立体的に見えるようになります。

- 雑学1:消費税の「世界初」

日本の消費税の原型である「付加価値税(VAT)」を世界で最初に導入したのは、実はフランスです。1954年のことで、戦後の経済再建と輸出競争力強化を目的としていました。 - 雑学2:アメリカが消費税を導入しない理由

アメリカ合衆国では、連邦レベルで付加価値税(消費税)は導入されていません。過去に導入が検討されましたが、行政経費(導入コスト)が巨額すぎること、また、小売段階での課税が複雑になることから、見送られてきました。 - 雑学3:日本の消費税は世界で最も低いレベルではない

日本の消費税率10%は、OECD加盟国の平均(約19%)と比べれば低いですが、主要な輸出競争国であるアメリカ(連邦税なし)、カナダ(州税と連邦税の合算)、韓国(10%)などと比べると、必ずしも「特別に低い」わけではありません。 - 雑学4:法人税の最低税率は世界的な競争

世界各国が外国企業の誘致を目的に法人税率を引き下げてきたため、現在の日本の法人税率は、国際競争力を保つための措置でもあります。この「税率引き下げ競争」が、消費税増税の遠因の一つとも言われています。 - 雑学5:納税者の暴動

福田議員は「暴動が起きるかも」と発言していますが、歴史上、税金が原因で起きた暴動や革命は数多くあります。最も有名なのは、アメリカ独立戦争の遠因となった「代表なくして課税なし(No taxation without representation)」という言葉に象徴される、イギリス本国による不当な課税への反発です。 - 雑学6:消費税の導入回数

日本で消費税が導入されて以来、税率は3%→5%(福祉目的化)→8%→10%と、段階的に4回引き上げられています。いずれも「社会保障の安定財源」が必要とされましたが、同時に社会保障費の増大も続いています。

まとめ:納税者が声を上げるとき

本記事では、私たち現役世代の負担となっている消費税の「裏側」を徹底的に深掘りしました。

- **不透明な還付金:** 消費税収の約1/4にあたる**約11.7兆円**が、輸出企業などへ還付されているにも関わらず、その詳細が公表されていません。

- **輸出優遇の側面:** 消費税は「社会保障」だけでなく、国際競争力を弱めないための**輸出大企業優遇策**としての側面も強く持っています。

- **人頭税的な逆進性:** 所得に関わらず一律課税されるため、生活費に収入の大半を使う私たち中間層や低所得者層に、実質的に重い負担を強いています。

- **将来の懸念:** 財務省が欧州並み(20%)への増税を視野に入れている可能性があり、「社会保障」を大義名分とした増税が続く危険性があります。

私たちが納める税金は、国の「財布」です。その使い道が不透明なままでは、納税者としての信頼を保つことはできません。税の透明性を確保し、経済成長を促すための法人税改革や所得税の適正化こそ、今、国が取り組むべき最優先課題です。

納税者が無関心になればなるほど、不公平な税制は温存されます。私たちR2-TM世代が、自分たちの生活、そして未来の子どもたちのために、税制に対する関心を高め、声を上げていくことが求められています。

※本記事は執筆時点の情報をもとに作成しています。内容の正確性や成果を保証するものではありません。実際にサービスや商品を利用される際は、必ず公式サイト等の最新情報をご確認ください。

🔗 R2-TMの楽天ROOMでは、税金や家計管理に役立つ書籍、効率的な仕事環境を整えるアイテムを厳選しています。ぜひ、チェックしてみてください。